都田支部メンバーの代表として長谷川裕章さん(41)が、全国農協青年組織協議会(JA全青協)主催の「JA青年組織活動実績発表全国大会」(2025年2月27、28日 埼玉県さいたま市・大宮ソニック大ホール)に出場し、活動内容を「農福のトリセツ~新たな挑戦『横浜モデル』~」として発表。最優秀賞を受賞し、さまざまなメディアに取り上げられた。

■JA横浜青壮年部都田支部「JA青年組織活動実績発表全国大会」で最優秀賞!農福連携の「横浜モデル」確立へ

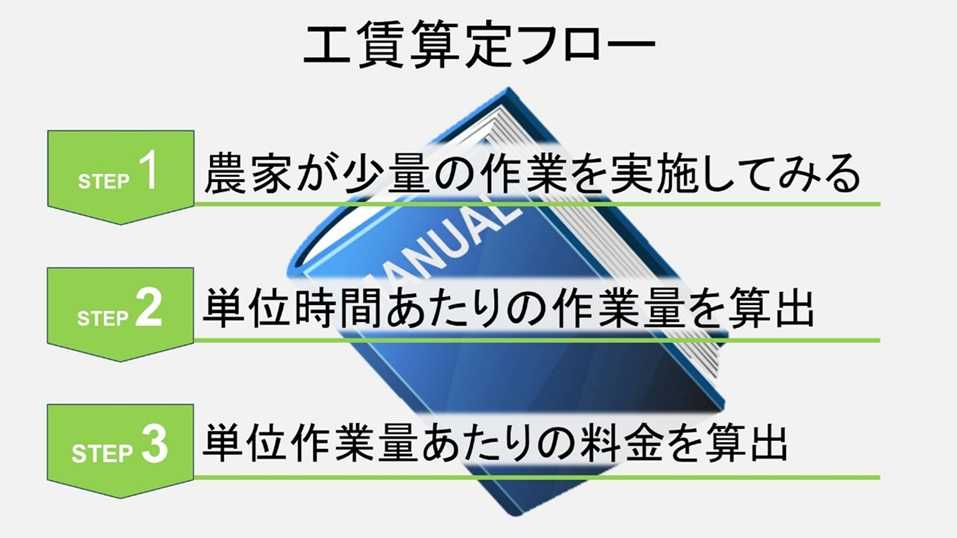

発表は、農福連携の実現までの経緯はもちろん、参加者のそれぞれの意見を丁寧に拾いあげ協議し、作業依頼の内容、手順、工賃算定フローが分かりやすくまとめられ、仕事の内容と様子が写真で誰でも理解できるようになっている。堆肥蒔き、苗植え、草刈り、袋詰め、収穫作業など20以上の作業にどのくらいの時間を要し、賃金換算でいくらになるかが、こまやかに紹介されている。そして継続的な事業として工程表が作成され、実践と成果に繋いだ。画期的といえる内容だ。

発表は、農福連携の実現までの経緯はもちろん、参加者のそれぞれの意見を丁寧に拾いあげ協議し、作業依頼の内容、手順、工賃算定フローが分かりやすくまとめられ、仕事の内容と様子が写真で誰でも理解できるようになっている。堆肥蒔き、苗植え、草刈り、袋詰め、収穫作業など20以上の作業にどのくらいの時間を要し、賃金換算でいくらになるかが、こまやかに紹介されている。そして継続的な事業として工程表が作成され、実践と成果に繋いだ。画期的といえる内容だ。

活動には青壮年部がチームで取り組む

今回の活動を知ったのは、2025年3月25日付の『日本農民新聞』。第一面に、『ポリシーブックの手法に則り課題を解決。一人では解決できなことも仲間となら』と大々的に取り上げられた。「ポリシーブック」とは、若手農業家が自らの課題を議論し、実行に向けて活動の政策・方針を示すことを意味する。

早速、長谷川裕章さんに連絡。神奈川県横浜市都筑区東方町のJA横浜きた総合センターに、取材のために伺うこととなった。ここが農家の方たちの拠点となる場所だ。最寄り駅は横浜から横浜市営地下鉄ブルーラインで8駅目。仲町台駅から徒歩19分のところにあり、横浜市の北部に位置する。駅から少し行くと田園地帯が広がる。都田支部は、港北ニュータウンの住宅街から道一本を隔てた、都市のなかで永続的な農業を推進する農業専用地区。28区、1.07ヘクタールが指定されている。

総合センターの会議室には、JA横浜青壮年部都田支部から5名、JA横浜から2名、福祉法人から1名の方々が参加、活動を紹介してくださった。

今回の活動を知ったのは、2025年3月25日付の『日本農民新聞』。第一面に、『ポリシーブックの手法に則り課題を解決。一人では解決できなことも仲間となら』と大々的に取り上げられた。「ポリシーブック」とは、若手農業家が自らの課題を議論し、実行に向けて活動の政策・方針を示すことを意味する。

早速、長谷川裕章さんに連絡。神奈川県横浜市都筑区東方町のJA横浜きた総合センターに、取材のために伺うこととなった。ここが農家の方たちの拠点となる場所だ。最寄り駅は横浜から横浜市営地下鉄ブルーラインで8駅目。仲町台駅から徒歩19分のところにあり、横浜市の北部に位置する。駅から少し行くと田園地帯が広がる。都田支部は、港北ニュータウンの住宅街から道一本を隔てた、都市のなかで永続的な農業を推進する農業専用地区。28区、1.07ヘクタールが指定されている。

総合センターの会議室には、JA横浜青壮年部都田支部から5名、JA横浜から2名、福祉法人から1名の方々が参加、活動を紹介してくださった。

長谷川裕章さんは農家の7代目。70アールで施設栽培のハウスでトマト、きゅうりがメインに手掛ける。他に、里芋、ジャガイモ、トウモロコシ、小松菜などを父と二人が中心で栽培する。忙しいときは、母や姉も手伝う。販路は、JA横浜の直売所「メルカート」と、父の友達が直接買いに来るという形の直販。農福連携としては、ズッキーニの袋詰めをお願いしているという。

農福連携の取り組みを、まずは実際にやってみようと始めたのが田丸秀昭さん(40)。この実践が成果を生み、大きな広がりとなる。田村さんは代々の農家。「江戸からで何代かわからない」とは本人の弁。農業は基本的に一人で行う。イチゴの繁忙期は妻とパート1名が作業に入る。農地は露地1haとハウス25a。20aでイチゴの観光農園を営み、イチゴ狩りと直売を行っている。残りの畑40aで幼稚園・保育園のサツマイモの収穫体験を行う。「農福連携は2チーム。週2回きてもらっています」と田丸さん。

農福連携の取り組みを、まずは実際にやってみようと始めたのが田丸秀昭さん(40)。この実践が成果を生み、大きな広がりとなる。田村さんは代々の農家。「江戸からで何代かわからない」とは本人の弁。農業は基本的に一人で行う。イチゴの繁忙期は妻とパート1名が作業に入る。農地は露地1haとハウス25a。20aでイチゴの観光農園を営み、イチゴ狩りと直売を行っている。残りの畑40aで幼稚園・保育園のサツマイモの収穫体験を行う。「農福連携は2チーム。週2回きてもらっています」と田丸さん。

田丸さん(左)の畑でのかぼちゃの収穫作業を行う

中山大輔さん(36)は4代目。露地2ヘクタールで小松菜、大根などを手掛ける。出荷先は「スーパー三和」。父親と二人で経営する。

「農福連携では、5チームに参加していただいています。1チーム3人なので、合計で15人ということになります。農福連携で80アールから200アールに拡大することができました」と大きな成果になったことを喜ぶ。中山さんは農福連携の現場の作業を、写真できめこまやかに撮影。これが具体的な「見える化」に繋がった。

「農福連携では、5チームに参加していただいています。1チーム3人なので、合計で15人ということになります。農福連携で80アールから200アールに拡大することができました」と大きな成果になったことを喜ぶ。中山さんは農福連携の現場の作業を、写真できめこまやかに撮影。これが具体的な「見える化」に繋がった。

現場の産業を撮影して見える化をした中山さん。

角田泰信さん(50)方も代々の農家。80アールで葉物野菜が中心だ。夏野菜、イモ類、小松菜、ほうれん草などを栽培。妻、父とで経営する。農福連携では、忙しいときにスポット的に手伝ってもらう。出荷先はJAが主体。飲食店への直販と福祉事業所での販売もある。

角田さんは以前、ソフトエンジニアの仕事をしていた。その経験を活かし、農福連携の事業経緯をパワーポイントでまとめ、長谷川さんの発表に繋いだ。絵が具体的で分かりやすく訴求力の高い内容となっている。

角田さんは以前、ソフトエンジニアの仕事をしていた。その経験を活かし、農福連携の事業経緯をパワーポイントでまとめ、長谷川さんの発表に繋いだ。絵が具体的で分かりやすく訴求力の高い内容となっている。

作業内容の連携を絵解きで紹介する角田泰信さん。

絵は、70枚近くあるパワーポイントの1枚。

現在の都田支部長・角田隆一さん(41)は7代目で、70アールを所有。数年間栽培していなかった。その前は主に小松菜、ほうれん草を栽培。今回支部長になり、各福祉事務所をまわり、野菜販売にあたり様子を見るなど調整役を主に手掛けている。自分の農地での農福連携はこれから取り組むこととなっている。

JA横浜が手厚い支援制度でサポート

農福連携事業の最初のきっかけは、株式会社農協観光から話があったことだった。そしてJA横浜と、福祉事務所のネットワーク「てつなぎつづき」の取り組みへと繋がる。

JA横浜営農部営農支援課次長・菅俊寿さんは部署の仕組みを次のように語る。

「基本的には組合員さんの農業経営にかかる側面的支援を行う部署で、例えば、農地相談およびマッチング事業や労働力支援事業を展開しています。具体的には、農地相談では、組合員が貸したい、売りたいという農地を借りたい、買いたいという組合員にマッチングをします。

また、労働力支援の枠組みの中には、農福連携のほか、援農ボランティア制度や農作業委託などがあり、組合員の営農実態に合わせ労働力の支援を行っています。具体的には、農作業受委託では、トラクターを所有していない組合員が畑で作物を作りたいとなったときに、耕うんする作業依頼をJAで受けています。作業はオペレター登録をしている組合員が実施し、委託量を支払います。

農福連携については、農協観光と連携し、令和5年度より本格稼働を開始しました。農福連携にかかる取り組みでは、青壮年部がされている福祉事業所とは別の仕組みで、企業に雇用された障害のある方に、農協観光が運営する「農福ポート」といわれる拠点に勤務してもらいます。障害のあるかた3名とサポーター1名の、4名を「農福チーム」とし、「農福ポート」から組合員の圃場に出向き、農作業を実施します。

そういった組合員と「農福チーム」の仲介役を農協が担っています。個別の組合員と連携するスタイルは、たぶんJA横浜が初めてのことだと聞いています。

なお、事業運営は、地域ごとのJAになるため、我々は横浜の組合員が対象です。

今回の農福連携はJAグループの株式会社農協観光で事業展開をしてもらい、一緒にやっています」

農福連携事業の最初のきっかけは、株式会社農協観光から話があったことだった。そしてJA横浜と、福祉事務所のネットワーク「てつなぎつづき」の取り組みへと繋がる。

JA横浜営農部営農支援課次長・菅俊寿さんは部署の仕組みを次のように語る。

「基本的には組合員さんの農業経営にかかる側面的支援を行う部署で、例えば、農地相談およびマッチング事業や労働力支援事業を展開しています。具体的には、農地相談では、組合員が貸したい、売りたいという農地を借りたい、買いたいという組合員にマッチングをします。

また、労働力支援の枠組みの中には、農福連携のほか、援農ボランティア制度や農作業委託などがあり、組合員の営農実態に合わせ労働力の支援を行っています。具体的には、農作業受委託では、トラクターを所有していない組合員が畑で作物を作りたいとなったときに、耕うんする作業依頼をJAで受けています。作業はオペレター登録をしている組合員が実施し、委託量を支払います。

農福連携については、農協観光と連携し、令和5年度より本格稼働を開始しました。農福連携にかかる取り組みでは、青壮年部がされている福祉事業所とは別の仕組みで、企業に雇用された障害のある方に、農協観光が運営する「農福ポート」といわれる拠点に勤務してもらいます。障害のあるかた3名とサポーター1名の、4名を「農福チーム」とし、「農福ポート」から組合員の圃場に出向き、農作業を実施します。

そういった組合員と「農福チーム」の仲介役を農協が担っています。個別の組合員と連携するスタイルは、たぶんJA横浜が初めてのことだと聞いています。

なお、事業運営は、地域ごとのJAになるため、我々は横浜の組合員が対象です。

今回の農福連携はJAグループの株式会社農協観光で事業展開をしてもらい、一緒にやっています」

福祉事務所28か所のネットワークができる

農福連携の福祉事業所側の窓口となったのは「社会福祉法人同愛会つづき地域活動ホームくさぶえ」統括施設長管理者・堀内哲也さんからだった。

社会福祉法人同愛会は昭和53年設立。「つづき地域活動ホームくさぶえ」は、横浜市都筑区牛久保東にある。障害児・者および高齢者に対する福祉サービスを横浜市内・川崎市内および東京都内で、特に障害者に対する多様な事業を展開している。

活動は次のような内容だ。

「「くさぶえ」は障害のある方向けの各種サービスをしている事業所です。日中活動支援で、1日40人くらいが通い、仕事や作業をしてもらいます。軽作業で、釜めしの宅配セットを作ったり、しゃもじとかお箸とかセットを作ったり。最近では手帳の会社の下請けで、手帳の解体を行いました。12月31日過ぎると手帳の価値がない。それまで事業系で処分していたものを、再資源化しましょうということで、紙とプラと鉄とにわける。そういうことをやっています。

農業関係の依頼は各種いただいていますが、畑の作業だと3から5名連れて行って、職員さんが一名か二名つく。あとは出荷調整。農作物を施設で預かり袋詰めしたり計量したりして戻す。それは随時です。仕事はシーズンによりますが、依頼があれば、7、8人から10名が参加します」

農福連携の福祉事業所側の窓口となったのは「社会福祉法人同愛会つづき地域活動ホームくさぶえ」統括施設長管理者・堀内哲也さんからだった。

社会福祉法人同愛会は昭和53年設立。「つづき地域活動ホームくさぶえ」は、横浜市都筑区牛久保東にある。障害児・者および高齢者に対する福祉サービスを横浜市内・川崎市内および東京都内で、特に障害者に対する多様な事業を展開している。

活動は次のような内容だ。

「「くさぶえ」は障害のある方向けの各種サービスをしている事業所です。日中活動支援で、1日40人くらいが通い、仕事や作業をしてもらいます。軽作業で、釜めしの宅配セットを作ったり、しゃもじとかお箸とかセットを作ったり。最近では手帳の会社の下請けで、手帳の解体を行いました。12月31日過ぎると手帳の価値がない。それまで事業系で処分していたものを、再資源化しましょうということで、紙とプラと鉄とにわける。そういうことをやっています。

農業関係の依頼は各種いただいていますが、畑の作業だと3から5名連れて行って、職員さんが一名か二名つく。あとは出荷調整。農作物を施設で預かり袋詰めしたり計量したりして戻す。それは随時です。仕事はシーズンによりますが、依頼があれば、7、8人から10名が参加します」

福祉事務所内での出荷作業の様子

今回のかかわりについて、堀内さんは

「単独の事業所というよりは、地域福祉事業所がいくつかあり、そのネットワークが「てつなぎつづき」です。28事業所あり、それぞれの事業所の方々が作業療養師の資格を持っていて、障害をもっている人にやってもらうにはどうしたらいいか、できるかどうかを判断しています。ネットワークとJA横浜都田支部さんとで、やりとりをしています」

と語る。

ネットワーク「てつなぎつづき」の会長は野々垣睦美さん。(註:下段のWEBサイトより記事配信)藤沢市の生まれで、国立療養所箱根病院の付属学校に入学。卒業後は県総合リハビリテーションセンターに8年間勤めた。2004年に高次脳機能障害のある人の自立支援や、理解者を増やすための啓発活動を行うクラブハウス「すてっぷなな」を創設した。野々垣さんは作業療養師の資格をもっており、障害をもっている方たちと、農業の依頼された作業のマッチングを手掛けている。

「単独の事業所というよりは、地域福祉事業所がいくつかあり、そのネットワークが「てつなぎつづき」です。28事業所あり、それぞれの事業所の方々が作業療養師の資格を持っていて、障害をもっている人にやってもらうにはどうしたらいいか、できるかどうかを判断しています。ネットワークとJA横浜都田支部さんとで、やりとりをしています」

と語る。

ネットワーク「てつなぎつづき」の会長は野々垣睦美さん。(註:下段のWEBサイトより記事配信)藤沢市の生まれで、国立療養所箱根病院の付属学校に入学。卒業後は県総合リハビリテーションセンターに8年間勤めた。2004年に高次脳機能障害のある人の自立支援や、理解者を増やすための啓発活動を行うクラブハウス「すてっぷなな」を創設した。野々垣さんは作業療養師の資格をもっており、障害をもっている方たちと、農業の依頼された作業のマッチングを手掛けている。

「食と農のマルシェ」手間の左から二人目が野々垣睦美さん

堀内哲也さんは続けて、これまでの活動の成果を次のように話す。

「普段付き合いがあり、下地があったのでありがたかった。障害のある方々を支援していると、町のなかでお付き合いができるかどうかというところが大切なります。青壮年部の農家の方々は対等に付き合ってくださったのが大きかった。ダメなところは叱ってくださいと、それを含めてまっとうに付き合ってくださった。お願いしたのは、稼いでくださいと。なぜかと言うと稼いでもらわないと続かないからです。そして一過性のイベントで終わらないように、稼ぐモデルのスキムを作りましょうと話しあいました。もう一つお願いしたのはフェアトレード(公正取引)に近づけていくものをと相談させてくださいということです。それに基づいてからの最初のスタートでした。それが工賃一覧の単価表になったり、取説だったり、それを全部最低賃金で計算し保障してくださっている。ここまでの事例を、やってくださっているところは、おそらくないでしょう。全国に発信されると嬉しい」

「普段付き合いがあり、下地があったのでありがたかった。障害のある方々を支援していると、町のなかでお付き合いができるかどうかというところが大切なります。青壮年部の農家の方々は対等に付き合ってくださったのが大きかった。ダメなところは叱ってくださいと、それを含めてまっとうに付き合ってくださった。お願いしたのは、稼いでくださいと。なぜかと言うと稼いでもらわないと続かないからです。そして一過性のイベントで終わらないように、稼ぐモデルのスキムを作りましょうと話しあいました。もう一つお願いしたのはフェアトレード(公正取引)に近づけていくものをと相談させてくださいということです。それに基づいてからの最初のスタートでした。それが工賃一覧の単価表になったり、取説だったり、それを全部最低賃金で計算し保障してくださっている。ここまでの事例を、やってくださっているところは、おそらくないでしょう。全国に発信されると嬉しい」

障害者施設の仕事受託の場合、多くは賃金が低いという状況があるからで、横浜の事例は、大きなモデル事業となった。

さらに福祉施設への直売の取り組みへとも繋がった。

「出荷調整で農産物を預かっています。その横で、「それは買えますか」と話しがあったりしました。というのは、私たちの事業所で従業員40名がいて、業者が40名出入りしています。お客さんも20から30名が来ます。全体で120名から130名くらいの出入りがあります。そこ毎日野菜を置いておくと出るんですね。それが、取り組みを含めてエシカル(ethical=思いやり、応援)商品になればいいのではと始まった。それが割といけた」

さらに福祉施設への直売の取り組みへとも繋がった。

「出荷調整で農産物を預かっています。その横で、「それは買えますか」と話しがあったりしました。というのは、私たちの事業所で従業員40名がいて、業者が40名出入りしています。お客さんも20から30名が来ます。全体で120名から130名くらいの出入りがあります。そこ毎日野菜を置いておくと出るんですね。それが、取り組みを含めてエシカル(ethical=思いやり、応援)商品になればいいのではと始まった。それが割といけた」

福祉事務所内での直売へ取り組みも始まる

今では、3か所の事業所で月2回販売。2万5000円から3万円が売れている。売れ残りは出ない。売り上げの10%が手数料となっている。そして農産物の販売を通して、新しいコミュケーションを生む福祉事業の取り組みへとなった。

ここに至る取り組みを長谷川裕章さんは次のように話す。

「それぞれの農家の、さまざまな作業がある。それぞれ得手、不得手でマッチングさせていくというのが大きかった。写真でも紹介し、いろんなところでかかわれますよと繋ぐことができた。さらに横浜市にも農福連携を理解していただいているので、行政もからみながら農福連携を進めています」

行政の支援で、畑に農福連携の看板の設置や、農業祭りに参加したり、横浜市庁舎でのマルシェが開催されたりと、大きな広がりとなる。注目が集まり、現地視察に都田地区長や、農林水産省農福連携事業の担当者が訪れたりもしている。

活動を知ったJA横浜青壮年部のOBから、「活動をうちでもやってみたい」と連絡があり、参加者の農家は27名となった。

ほかにも、注目の取り組みがある。「横浜スイーツ&カフェ専門学校」との農業体験連携だ。体験してもらったサツマイモ収穫から、料理とスイーツとを作り生徒たちがプレゼンテーションをするというもの。それも原価計算から行うという活動が行われている。

今後のさらなる広がりが、楽しみな横浜での農福連携事業だ。

(註)

農福連携は国の推進事業となっています。(農林水産省)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/index.html

都市農業は「 都市農業振興基本法」があり重要な位置づけとなっています。

https://www.mlit.go.jp/common/001119154.pdf(国土交通省)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/index.html(農林水産省

●この記事は『月刊NOSAI』(全国農業共済協会)2025年7月号「農と食で高める地域の力」より、編集部の許可を得て転載するものです。

●写真提供」JA横浜青壮年部都田支部

●「てつなぎつづき」の野々垣睦美さんのロングインタビューは、WANウーメンズアクションネット(上野千鶴子理事長)の「金丸弘美のニッポンはおいしい!」で配信されています。

「 農業を体験することから障害のある人たちに生きがいを引き出すことができる」 野々垣睦美さん

今では、3か所の事業所で月2回販売。2万5000円から3万円が売れている。売れ残りは出ない。売り上げの10%が手数料となっている。そして農産物の販売を通して、新しいコミュケーションを生む福祉事業の取り組みへとなった。

ここに至る取り組みを長谷川裕章さんは次のように話す。

「それぞれの農家の、さまざまな作業がある。それぞれ得手、不得手でマッチングさせていくというのが大きかった。写真でも紹介し、いろんなところでかかわれますよと繋ぐことができた。さらに横浜市にも農福連携を理解していただいているので、行政もからみながら農福連携を進めています」

行政の支援で、畑に農福連携の看板の設置や、農業祭りに参加したり、横浜市庁舎でのマルシェが開催されたりと、大きな広がりとなる。注目が集まり、現地視察に都田地区長や、農林水産省農福連携事業の担当者が訪れたりもしている。

活動を知ったJA横浜青壮年部のOBから、「活動をうちでもやってみたい」と連絡があり、参加者の農家は27名となった。

ほかにも、注目の取り組みがある。「横浜スイーツ&カフェ専門学校」との農業体験連携だ。体験してもらったサツマイモ収穫から、料理とスイーツとを作り生徒たちがプレゼンテーションをするというもの。それも原価計算から行うという活動が行われている。

今後のさらなる広がりが、楽しみな横浜での農福連携事業だ。

(註)

農福連携は国の推進事業となっています。(農林水産省)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/index.html

都市農業は「 都市農業振興基本法」があり重要な位置づけとなっています。

https://www.mlit.go.jp/common/001119154.pdf(国土交通省)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/index.html(農林水産省

●この記事は『月刊NOSAI』(全国農業共済協会)2025年7月号「農と食で高める地域の力」より、編集部の許可を得て転載するものです。

●写真提供」JA横浜青壮年部都田支部

●「てつなぎつづき」の野々垣睦美さんのロングインタビューは、WANウーメンズアクションネット(上野千鶴子理事長)の「金丸弘美のニッポンはおいしい!」で配信されています。

「 農業を体験することから障害のある人たちに生きがいを引き出すことができる」 野々垣睦美さん