倉吉市は、鳥取県で唯一、海に面していない市。面積272.06km. 総人口47000人 (推計人口、2025年2月1日現在)、総世帯数1万8082世帯で、製糸業、農機具、電機、木工業が盛んだ。白壁の土蔵建築が有名で、その街並みから白壁の町で知られる。一方で農業も盛んだ。耕地面積3,780 ha(11.5%)があり、農業経営体数1,363 経営体、総農家数2,257 戸がある。林野面積は18,323 ha(7.1%)がある。農業集落数133 集落(8.2%)がある。(市町村の姿グラフと統計でみる農林水産業より)

■市町村の姿 グラフと統計でみる農林水産業 倉吉市基本データ

イノシシを抱える徳岡憲一さん

「多いときは年間で800頭のイノシシの加工処理を扱っていて、今は約500頭です。正味、肉にしているのは400頭ほど。100頭の差があるのは、猟師の自家用消費にさばいているのが100頭あるからです。主に猟師さんが罠や銃で仕留めたイノシシの中から高品質な猪のみを買い取り、精肉処理をし、卸会社・旅館・ホテル・レストランさんへ納品しています」と徳岡さん。

加工処理場の敷地は15アールあり、その中には、洗浄場や解体施設、パック詰めを行う場所、保管庫の冷蔵庫などがある。日本猪牧場では、行程の安全管理を行うHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)認証を取得している。ジビエの処理施設では、HACCP認証の考えを取り入れた衛生管理が求められるためだ。

加工処理場の敷地は15アールあり、その中には、洗浄場や解体施設、パック詰めを行う場所、保管庫の冷蔵庫などがある。日本猪牧場では、行程の安全管理を行うHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)認証を取得している。ジビエの処理施設では、HACCP認証の考えを取り入れた衛生管理が求められるためだ。

見事に精肉されたイノシシの肉

鳥取県内ではHACCP取得したのは、シカでは鳥取県八頭郡若桜町(やずぐんわかさちょう)が作った「獣肉解体処理施設わかさ29工房」(運営=猪鹿庵(じびえあん))が第一号、イノシシでは日本猪牧場が第1号となった。

解体された肉は、肩ロース、ロース、バラ、腕、モモ、ヒレ、すねなどになり、要望のあったホテルやレストラン、旅館などに、佐川急便やヤマト運輸により配達される。配達先は主に関西圏、中京圏などだ。

解体された肉は、肩ロース、ロース、バラ、腕、モモ、ヒレ、すねなどになり、要望のあったホテルやレストラン、旅館などに、佐川急便やヤマト運輸により配達される。配達先は主に関西圏、中京圏などだ。

牧場に直接購入する人に手渡しする。ドライブスルー方式での販売もしている。

販売先は卸が70%、レストランが15%、小売り・ふるさと納税が10%、そのほかに、牧場を訪れ直接購入する人もいる。

卸からはホテル、レストラン、旅館などに届けられる。

ふるさと納税は倉吉市のほか、県内の三朝町(みささちょう)、北栄町(ほくえいちょう)、湯梨浜町(ゆりはまちょう)などで扱われている。また、学校給食でも使われている。倉吉市関金町山口にある「道の駅犬挟(いぬばさり)」や、アウトドア用品メーカーのモンベルが手掛ける鳥取県西伯郡大山町(せいはくぐんだいせんちょう)大山の「大山参道市場」などでも販売されている。

卸からはホテル、レストラン、旅館などに届けられる。

ふるさと納税は倉吉市のほか、県内の三朝町(みささちょう)、北栄町(ほくえいちょう)、湯梨浜町(ゆりはまちょう)などで扱われている。また、学校給食でも使われている。倉吉市関金町山口にある「道の駅犬挟(いぬばさり)」や、アウトドア用品メーカーのモンベルが手掛ける鳥取県西伯郡大山町(せいはくぐんだいせんちょう)大山の「大山参道市場」などでも販売されている。

猟師から2時間以内に持ち込まれ解体

加工精肉場は、徳岡さんのほか、妻・登喜子さん、長男・洸樹さん、義理の娘・遥さんの4名による家族経営。売り上げは約2000万円だ。

「先代からは『レストランには命をかけてやること、怠けていい加減な商品を出してはダメ』と言われて営業がスタートしました。先代からの取引先を継いだところもありますし、鳥取県からの紹介もあります。また、自分たちでも開拓して取引先を作っていきました」と徳岡さん。

注文は、相手に応じているという。

「料理人には好みがあって、イノシシに脂があったらよくない、ないほうがいいとか。逆に脂があったほうがいい、とか。また、カットは、こんなふうにしてほしいとか。そういう注文にもうちは全部応じています。注文の仕方がいくつもあり、それはみんな頭に入っています」

イノシシの買取価格は1頭1万円から3万円。

「肉質は1年中うまいと思っています。猟師さんには『病気や痩せてなかったらいいですよ。持ち込みOKです』と言います。最初の頃は回収に行きました。しかし、それをやると時間的・労力的に解体ができなくなります。慣れた猟師さんは『あいつのところは、こういうイノシシだ』とわかってくれ、捕獲にあたってのルールに対応をしてくれています」

捕獲の際のルールは、「銃で撃つのは頭だけ。弾も選定していて一発弾の『スラッグ弾』のみ。その場で放血し、速やかに搬入してもらいます。うちの場合、仕留めて2時間以内でなら受け取ります。搬入は軽トラックです。ここに持ち込む猟師さんは、肉にするからへんなものは出せないと対応してくれます。大きさは20kgから150kgまであります」と徳岡さん。「取引先からは、パーティ用に丸焼きにしたいから20kgの肉が欲しいと、サイズを指定される場合もあります。出荷は真空冷蔵で行います。冷凍するのはスライス肉だけで、ふるさと納税と和食のぼたん鍋用です。和食、中華、イタリアン、フレンチなど、さまざまな料理に使われています」と説明する。

加工精肉場は、徳岡さんのほか、妻・登喜子さん、長男・洸樹さん、義理の娘・遥さんの4名による家族経営。売り上げは約2000万円だ。

「先代からは『レストランには命をかけてやること、怠けていい加減な商品を出してはダメ』と言われて営業がスタートしました。先代からの取引先を継いだところもありますし、鳥取県からの紹介もあります。また、自分たちでも開拓して取引先を作っていきました」と徳岡さん。

注文は、相手に応じているという。

「料理人には好みがあって、イノシシに脂があったらよくない、ないほうがいいとか。逆に脂があったほうがいい、とか。また、カットは、こんなふうにしてほしいとか。そういう注文にもうちは全部応じています。注文の仕方がいくつもあり、それはみんな頭に入っています」

イノシシの買取価格は1頭1万円から3万円。

「肉質は1年中うまいと思っています。猟師さんには『病気や痩せてなかったらいいですよ。持ち込みOKです』と言います。最初の頃は回収に行きました。しかし、それをやると時間的・労力的に解体ができなくなります。慣れた猟師さんは『あいつのところは、こういうイノシシだ』とわかってくれ、捕獲にあたってのルールに対応をしてくれています」

捕獲の際のルールは、「銃で撃つのは頭だけ。弾も選定していて一発弾の『スラッグ弾』のみ。その場で放血し、速やかに搬入してもらいます。うちの場合、仕留めて2時間以内でなら受け取ります。搬入は軽トラックです。ここに持ち込む猟師さんは、肉にするからへんなものは出せないと対応してくれます。大きさは20kgから150kgまであります」と徳岡さん。「取引先からは、パーティ用に丸焼きにしたいから20kgの肉が欲しいと、サイズを指定される場合もあります。出荷は真空冷蔵で行います。冷凍するのはスライス肉だけで、ふるさと納税と和食のぼたん鍋用です。和食、中華、イタリアン、フレンチなど、さまざまな料理に使われています」と説明する。

ジビエはさまざまな料理で多彩に使われている

クラフト加工されたイノシシの皮製品

ジビエはさまざまな料理で多彩に使われている

解体した後の皮は、兵庫県姫路市にある皮加工の工房へ出荷され、革製品、バッグ、靴、おもちゃなどになる。骨はラーメン店に出荷されている。内臓はホルモンとして食される。頭もダメージが少ないものはスープに使われる。捨てるものは足先、内臓の端切れなどごくわずかだ。

「私は料理の素人なのでわからないので、こういうカットをしてくれと言われたら、その通りにします。義理の娘が、料理家に写真をくださいと頼んで、それをホームページに載せています。彼女はうちの事務をしてくれています。私は解体処理、嫁はスライスのアシスタント。息子が解体とスライスのアシストをしています。でも家族だけでは手がいっぱいなので、将来、雇用も考えていて、心当たりに声をかけているところです。うちとしては、イノシシの頭数も、シカも増やしたい。そうすれば地域も猟師も助かります。有害獣で殺してしまうのは忍びない。やはり意味がある形にするなら、いい肉にして食用にして出していくのが一番いいのではないかと思っています。去年(2024年)は、シカを15頭くらい解体しました。シカの販売力がないので、力をつけたいです。イノシシ、シカはニーズが高いので」

解体した後の皮は、兵庫県姫路市にある皮加工の工房へ出荷され、革製品、バッグ、靴、おもちゃなどになる。骨はラーメン店に出荷されている。内臓はホルモンとして食される。頭もダメージが少ないものはスープに使われる。捨てるものは足先、内臓の端切れなどごくわずかだ。

「私は料理の素人なのでわからないので、こういうカットをしてくれと言われたら、その通りにします。義理の娘が、料理家に写真をくださいと頼んで、それをホームページに載せています。彼女はうちの事務をしてくれています。私は解体処理、嫁はスライスのアシスタント。息子が解体とスライスのアシストをしています。でも家族だけでは手がいっぱいなので、将来、雇用も考えていて、心当たりに声をかけているところです。うちとしては、イノシシの頭数も、シカも増やしたい。そうすれば地域も猟師も助かります。有害獣で殺してしまうのは忍びない。やはり意味がある形にするなら、いい肉にして食用にして出していくのが一番いいのではないかと思っています。去年(2024年)は、シカを15頭くらい解体しました。シカの販売力がないので、力をつけたいです。イノシシ、シカはニーズが高いので」

イノシシを捕獲する檻

牧場内にはイノシシの供養塔がある

鳥取県農林水産部 鳥獣対策センター

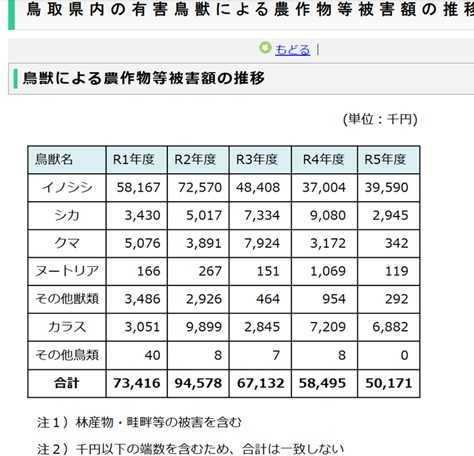

イノシシやシカの被害は増加している。市では「倉吉市鳥獣被害防止計画」が策定されており、捕獲の推進、侵入防止柵の設置・管理、耕作放棄地の適正な管理などが行われている。

「実際に獣害は増えています。自分たちがこれまで見なかったようなところで、イノシシやシカを見るようになっているので、間違いなく増えていると言えます」と徳岡さん。

■鳥取県 鳥取県内の有害鳥獣による農作物等被害額の推移

「実際に獣害は増えています。自分たちがこれまで見なかったようなところで、イノシシやシカを見るようになっているので、間違いなく増えていると言えます」と徳岡さん。

■鳥取県 鳥取県内の有害鳥獣による農作物等被害額の推移

地域広域連携でジビエ活用のプロジェクトが生まれる

「日本猪牧場」がスタートしたのは60年前。スイカに代わるものとしてイノシシの精肉を始めた。徳岡さんの父・昭彦さんは猟師をしていた。当時、近郊にはイノシシがいなかったことから兵庫県からイノシシのつがいを入手し繁殖飼育して精肉にした。そのときの名称は「鳥取猪牧場」。その後、徳岡憲一さんが引き継ぎ「日本猪牧場」として再スタートを切った。「鳥取猪牧場」の当時は、敷地内で500頭がいたという。繁殖の場合、1頭を1年間で60kgくらいにして出荷。その頃の買取価格は、最低でも1頭20万円ほどで、猟師を1年すれば車が乗り替えられるという時代だったという。しかし料理に使う場は限られていた。主に和食の「ぼたん鍋」で、それも限られた店だけだった。利益がこれから上がるという時代ではなかった。後に価格は3分1以下となった。そして18年前に父親が他界。運営は中断した。

「1年間休業しました。再開したのは、取引先の飲食店から復活させてほしいと要望があったからです。そこからスタートしました」

父親・昭彦さんは、次のように話していた。

「イノシシは営養価が高い。育てるのに日数はかかるが手間がかからない。年をとっても飼える」と。

「飼えば、山にいるよりもリスクも少ない。そうすると肉もいい肉になります。豚よりも餌代がかかりません。餌は自家配合で麦、トウモロコシが基本。当時はJAから購入していました」と徳岡さん。

「日本猪牧場」がスタートしたのは60年前。スイカに代わるものとしてイノシシの精肉を始めた。徳岡さんの父・昭彦さんは猟師をしていた。当時、近郊にはイノシシがいなかったことから兵庫県からイノシシのつがいを入手し繁殖飼育して精肉にした。そのときの名称は「鳥取猪牧場」。その後、徳岡憲一さんが引き継ぎ「日本猪牧場」として再スタートを切った。「鳥取猪牧場」の当時は、敷地内で500頭がいたという。繁殖の場合、1頭を1年間で60kgくらいにして出荷。その頃の買取価格は、最低でも1頭20万円ほどで、猟師を1年すれば車が乗り替えられるという時代だったという。しかし料理に使う場は限られていた。主に和食の「ぼたん鍋」で、それも限られた店だけだった。利益がこれから上がるという時代ではなかった。後に価格は3分1以下となった。そして18年前に父親が他界。運営は中断した。

「1年間休業しました。再開したのは、取引先の飲食店から復活させてほしいと要望があったからです。そこからスタートしました」

父親・昭彦さんは、次のように話していた。

「イノシシは営養価が高い。育てるのに日数はかかるが手間がかからない。年をとっても飼える」と。

「飼えば、山にいるよりもリスクも少ない。そうすると肉もいい肉になります。豚よりも餌代がかかりません。餌は自家配合で麦、トウモロコシが基本。当時はJAから購入していました」と徳岡さん。

日本猪牧場の加工精肉工房の入口

現在は敷地内で飼育するのではなく猟師が捕獲したものを購入して精肉する形が中心だ。

「ただ、繁殖・飼育の技術は残していたので、そこからぼちぼちやろうかなと始めました。すると鳥取県で「イノシシ産業プロジェクト」が立ち上がりました。それでジビエの普及を推進する「ほうきのジビエ推進協議会」を2028年2月に結成し、それが基で造った加工処理施設では、山イノシシを生きたまま連れて飼い、肉にするというプロジェクトを始めました。小さいイノシシでは、ただの殺処分になり、それでは忍びない。イノシシの相談があれば、『買います』ということで始めました」

「ただ、繁殖・飼育の技術は残していたので、そこからぼちぼちやろうかなと始めました。すると鳥取県で「イノシシ産業プロジェクト」が立ち上がりました。それでジビエの普及を推進する「ほうきのジビエ推進協議会」を2028年2月に結成し、それが基で造った加工処理施設では、山イノシシを生きたまま連れて飼い、肉にするというプロジェクトを始めました。小さいイノシシでは、ただの殺処分になり、それでは忍びない。イノシシの相談があれば、『買います』ということで始めました」

協議会連携のジビエ商品

ほうきのジビエ推進協議会は、自治体、加工場、料理店、宿泊施設、商工会、鳥取県調理師連合会、鳥取県猟友会、全日本司厨士協会米子支部が連携したもの。

「県中西部に位置する当協議会は、 ほうき(伯耆)大山周辺の雄大な自然環境下で育ったイノシシ肉をメインにプロモーション活動」が趣旨で活動が行われています」

会長は菅原昭雄さん。(ANAクラウンプラザホテル米子 料理長(~2019)。一般社団法人全日本司厨士協会中国地方本部鳥取県本部米子支部名誉支部長)。

副会長には、徳岡さんが就いている。

2012年に鳥取県鳥取市国府町栃本(こくふちょうとくもと)の「いなばのジビエ推進協議会」が結成された。県東部1市4町の狩猟者、獣肉処理業者、食肉販売業者、飲食店などが連携したものだ。ここでメインに扱うのはシカ。鳥獣被害がある中でも、それらを有効に活用するということから生まれた。

「私の住む地域から西には団体がありませんでした。それで協議会を立ち上げました」と徳岡さん。

実際、各地のジビエ加工処理施設では、製品の質もさることながら、加工と同時に販売先を確保する営業体制や、料理ができる人たちのネットワークが必要だ。行政で施設を作っても営業・販売・料理展開までは難しいことから運営がうまくいかないところが少なくない。

「施設を造ってもうまくいかない。結果、猟師の人たちの自家消費のためのさばくしかない。そういう話が県外から入ってきていた。だから中部から西の地域で協議会をつくりましょうという話をしました。そこから大山町、北栄町、南部町、江府町、三朝町、日南町、琴浦町、湯梨浜町などで協議会が創られた。あとはホテルの料理人、レストランのオーナーシェフなども連携してもらい、各地域で料理のイベントも開いています」

「県中西部に位置する当協議会は、 ほうき(伯耆)大山周辺の雄大な自然環境下で育ったイノシシ肉をメインにプロモーション活動」が趣旨で活動が行われています」

会長は菅原昭雄さん。(ANAクラウンプラザホテル米子 料理長(~2019)。一般社団法人全日本司厨士協会中国地方本部鳥取県本部米子支部名誉支部長)。

副会長には、徳岡さんが就いている。

2012年に鳥取県鳥取市国府町栃本(こくふちょうとくもと)の「いなばのジビエ推進協議会」が結成された。県東部1市4町の狩猟者、獣肉処理業者、食肉販売業者、飲食店などが連携したものだ。ここでメインに扱うのはシカ。鳥獣被害がある中でも、それらを有効に活用するということから生まれた。

「私の住む地域から西には団体がありませんでした。それで協議会を立ち上げました」と徳岡さん。

実際、各地のジビエ加工処理施設では、製品の質もさることながら、加工と同時に販売先を確保する営業体制や、料理ができる人たちのネットワークが必要だ。行政で施設を作っても営業・販売・料理展開までは難しいことから運営がうまくいかないところが少なくない。

「施設を造ってもうまくいかない。結果、猟師の人たちの自家消費のためのさばくしかない。そういう話が県外から入ってきていた。だから中部から西の地域で協議会をつくりましょうという話をしました。そこから大山町、北栄町、南部町、江府町、三朝町、日南町、琴浦町、湯梨浜町などで協議会が創られた。あとはホテルの料理人、レストランのオーナーシェフなども連携してもらい、各地域で料理のイベントも開いています」

農林水産省「捕獲鳥獣のジビエ利用を巡る最近の状況より(令和7年2月)

農林水産省には「農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課」があり、「ジビエ利用拡大コーナー」が設置され、各地のジビエの利用・活用事例が紹介されている。そのなかに地域の連携の必要性も謳われており、倉吉市での広域連携事業は、先進のモデルとなるものだ。

■ ジビエ利用拡大コーナー:農林水産省

■ ジビエ利用拡大コーナー:農林水産省

将来の夢は人が集まる場を生み出すこと

今後の展開について、徳岡さんは、地域の連携を構想している。

「ここがいろんな人の目的地になる場所になればいいと思います。目標としているのは三重県伊賀市にある『伊賀の里モクモク手づくりファーム」です」

「伊賀の里モクモク手づくりファーム」は、私も何度も通ったことがある。そして拙著「伊賀の里 新農業ビジネスただいま大奮闘」(NAP)の中で、その成り立ちから、食のテーマパーク運営までを紹介。また「田舎力 ヒト・夢・カネが集まる5つの法則」(NHK生活人新書)でもその成功ポイントを紹介した。

■『伊賀の里 新農業ビジネスただいま大奮闘』(NAP)

■『田舎力 ヒト・夢・カネが集まる5つの法則』(NHK生活人新書)

今後の展開について、徳岡さんは、地域の連携を構想している。

「ここがいろんな人の目的地になる場所になればいいと思います。目標としているのは三重県伊賀市にある『伊賀の里モクモク手づくりファーム」です」

「伊賀の里モクモク手づくりファーム」は、私も何度も通ったことがある。そして拙著「伊賀の里 新農業ビジネスただいま大奮闘」(NAP)の中で、その成り立ちから、食のテーマパーク運営までを紹介。また「田舎力 ヒト・夢・カネが集まる5つの法則」(NHK生活人新書)でもその成功ポイントを紹介した。

■『伊賀の里 新農業ビジネスただいま大奮闘』(NAP)

■『田舎力 ヒト・夢・カネが集まる5つの法則』(NHK生活人新書)

モクモクファームのウインナー体験教室

ブッフェレスラン

「伊阿の里モクモク手づくりファーム」は、三重県伊賀市の中山間地の養豚農家を中心に作られた会社だ。

養豚で設備投資をしても、輸入もあって価格がなかなか上がらない。より付加価値の高い売り方はないかということから、農家のスーパー出店販売から始まり、加工がいいとのことでハムづくりが始まる。しかし、知名度がなく低迷。そこで消費者から提案されたのがウインナー体験教室だった。これがヒットした。

ウインナー体験教室をメインに活動が始まり、そこから派生してブッフェレストラン、パン工房、農産物直売所、宿泊施設、土産店、ビール工房、通販部門などを組みこんだ。四季ごとのイベントを行い、年間来場者は50万人、売り上げ50億円となり、多くの雇用も生み出した。

「日本猪牧場があるこの場処は中山間地。農家の人は元気。野菜も集まります。スイカの出荷場もあります。辺りはサイクリングコースにもなっています。うちは肉とイノシシの専門分野なのでその面で協力できます。あとは、みんなが繋がって参加者を募り、『伊賀の里モクモク手づくりファーム』のようにやれる場所を作ればいいなと。ここの土地は提供しますので、いろんな人にかかわってもらって、目的地になる場所にできればと思います。ここで商売をしてもらってもいいし、近くの人が農業をしているので、そういう人たちが栽培した野菜の販売でもいいです。そうすれば人が動きます。そんな場所ができたらベストですね」と徳岡さん。

鳥取県北栄町西高尾には、軽量航空機用のマイクロライトプレーン場外発着場「すいか空港」がある。徳岡さんはそこで「獣(いのしし)を食らう会inすいか空港 」をこれまで5回行い1000名を集める実績を作った。「ほうきのジビエ推進協議会」でもさまざまな料理家と連携しジビエ料理も提供されている。ここに体験教室や、農家での宿泊(グリーンツーリズム)などと連携ができれば、新たな観光と食と体験の場に生まれ変わるに違いない。

養豚で設備投資をしても、輸入もあって価格がなかなか上がらない。より付加価値の高い売り方はないかということから、農家のスーパー出店販売から始まり、加工がいいとのことでハムづくりが始まる。しかし、知名度がなく低迷。そこで消費者から提案されたのがウインナー体験教室だった。これがヒットした。

ウインナー体験教室をメインに活動が始まり、そこから派生してブッフェレストラン、パン工房、農産物直売所、宿泊施設、土産店、ビール工房、通販部門などを組みこんだ。四季ごとのイベントを行い、年間来場者は50万人、売り上げ50億円となり、多くの雇用も生み出した。

「日本猪牧場があるこの場処は中山間地。農家の人は元気。野菜も集まります。スイカの出荷場もあります。辺りはサイクリングコースにもなっています。うちは肉とイノシシの専門分野なのでその面で協力できます。あとは、みんなが繋がって参加者を募り、『伊賀の里モクモク手づくりファーム』のようにやれる場所を作ればいいなと。ここの土地は提供しますので、いろんな人にかかわってもらって、目的地になる場所にできればと思います。ここで商売をしてもらってもいいし、近くの人が農業をしているので、そういう人たちが栽培した野菜の販売でもいいです。そうすれば人が動きます。そんな場所ができたらベストですね」と徳岡さん。

鳥取県北栄町西高尾には、軽量航空機用のマイクロライトプレーン場外発着場「すいか空港」がある。徳岡さんはそこで「獣(いのしし)を食らう会inすいか空港 」をこれまで5回行い1000名を集める実績を作った。「ほうきのジビエ推進協議会」でもさまざまな料理家と連携しジビエ料理も提供されている。ここに体験教室や、農家での宿泊(グリーンツーリズム)などと連携ができれば、新たな観光と食と体験の場に生まれ変わるに違いない。

バーべーキュー用に盛られた野菜と肉

■「日本猪牧場」

■「伊賀の里モクモク手づくりファーム」

註:猪関係の写真は、「日本猪牧場」提供。『伊賀の里モクモク手づくりファーム』の写真は、金丸弘美の提供。この原稿は、『月刊NOSAI』(全国農業共済協会)2025年5月号掲載「農と食で高める地域の力・第45回イノシシ専門の精肉店 鳥取県倉吉市・日本猪牧場」の掲載記事より、編集部の許諾を得て転載するものです

なお倉吉市では2025年3月にイノシシ(ジビエ)と長芋(ねばりっこ)をメインンに参加型の食のワークショップが開催され20種類の料理が生まれ、試食会が開かれ、履歴・料理レシピまで共有し、食べ方まで提案できるプロジェクトが実施されました。資料が公開され大きな反響となっています。

■ 令和6年度倉吉プロジェクト 倉吉の魅力発見事業 食のワークショップ 実施報告書

■「伊賀の里モクモク手づくりファーム」

註:猪関係の写真は、「日本猪牧場」提供。『伊賀の里モクモク手づくりファーム』の写真は、金丸弘美の提供。この原稿は、『月刊NOSAI』(全国農業共済協会)2025年5月号掲載「農と食で高める地域の力・第45回イノシシ専門の精肉店 鳥取県倉吉市・日本猪牧場」の掲載記事より、編集部の許諾を得て転載するものです

なお倉吉市では2025年3月にイノシシ(ジビエ)と長芋(ねばりっこ)をメインンに参加型の食のワークショップが開催され20種類の料理が生まれ、試食会が開かれ、履歴・料理レシピまで共有し、食べ方まで提案できるプロジェクトが実施されました。資料が公開され大きな反響となっています。

■ 令和6年度倉吉プロジェクト 倉吉の魅力発見事業 食のワークショップ 実施報告書