出席者の前でのプレゼンをする9期生

①市・大学・金融機関・事業者連携で行われている。事業には金融公庫の融資もある。

②公募で案内されるが、金融機関・商工会などの団体が支援。受講生の推薦もある。

③受講生を若い世代の少人数にしぼり面接を行い明確なビジネスプランと方向性を確認して受け入れる。

④受講生は、商業、農業、林業、工務店、料理家、行政書士、デザインナーなどなど、さまざまな職種、男女も交じり、異なる業種の人と仕事が出会うように人選し、新たな出会いと交流の場となっている。

⑤修了生が講師に呼ばれたり、交流会で出会いの場もあり、広く地域のコミュニティとノウハウの連携へとつながっている。

⑥講義の始まりでは、市と大学側から、市を取り巻く人口推移や産業状況、課題、強みなど、データが出されて、客観的にとらえる数値が提供される。そこから受講生のビジネスプランが、より方向性が明確になりやすい。

⑦高校生も連携しており、先輩たちが、地域経済を創出し、暮らせる場を創出するアイディアや実践を学ぶ場ともなっている。

②公募で案内されるが、金融機関・商工会などの団体が支援。受講生の推薦もある。

③受講生を若い世代の少人数にしぼり面接を行い明確なビジネスプランと方向性を確認して受け入れる。

④受講生は、商業、農業、林業、工務店、料理家、行政書士、デザインナーなどなど、さまざまな職種、男女も交じり、異なる業種の人と仕事が出会うように人選し、新たな出会いと交流の場となっている。

⑤修了生が講師に呼ばれたり、交流会で出会いの場もあり、広く地域のコミュニティとノウハウの連携へとつながっている。

⑥講義の始まりでは、市と大学側から、市を取り巻く人口推移や産業状況、課題、強みなど、データが出されて、客観的にとらえる数値が提供される。そこから受講生のビジネスプランが、より方向性が明確になりやすい。

⑦高校生も連携しており、先輩たちが、地域経済を創出し、暮らせる場を創出するアイディアや実践を学ぶ場ともなっている。

講義内容をみると開講式では「たなべ未来創造塾が目指すもの」講師:熊本大学熊本創生推進機構 金岡省吾 教授 / たなべ営業室 主査 石野善之。そのあと塾生自己紹介・抱負。トークセッション 「これからの時代に求められる価値創造とは」~地域課題解決とビジネスの両立へ~<パネリスト>・田辺市長 真砂充敏、和歌山財務事務所長・日本政策金融公庫田辺支店長、修了生、(コーディネーター)熊本大学熊本創生推進機構 金岡省吾 教授となっている。講義のあとに毎回、ディスカッションが実施される。疑問・質問があればフィードバックされる。

2回目以降は、事業者や、修了生で、ビジネスを形にした方たちがゲスト講師としても参加する。そのことで、現場の活動を知ることにもなる。講義を聴くだけでなく、必ずディスカッションの場があり、自分の意見と考えを述べ、主体性を持てるようになっている。毎回の講義には、日本政策金融公庫も入っていて、サポートも受けられる。

デイスカッションは3つのテーブルに分かれて行われる。それぞれが、テーブルごとに、討議内容で見えてきたことを発表する。

講義のあとは、毎回、懇親会がある。その場は、街中の飲食店が設定され、場所も毎回異なり、交流を深めるだけでなく、地域を知ることにも繋がっている。

「修了式のプラン発表前に3回の練習があります。そのときに一人一人プランを発表します。そのときに金融公庫の方がフィードバック、コメントしてくださいます。ビジネスプランの検討段階から伴走支援していただけることで、スムースな融資にもつながっている」と入口さん。

そして修了式へと望む。

2回目以降は、事業者や、修了生で、ビジネスを形にした方たちがゲスト講師としても参加する。そのことで、現場の活動を知ることにもなる。講義を聴くだけでなく、必ずディスカッションの場があり、自分の意見と考えを述べ、主体性を持てるようになっている。毎回の講義には、日本政策金融公庫も入っていて、サポートも受けられる。

デイスカッションは3つのテーブルに分かれて行われる。それぞれが、テーブルごとに、討議内容で見えてきたことを発表する。

講義のあとは、毎回、懇親会がある。その場は、街中の飲食店が設定され、場所も毎回異なり、交流を深めるだけでなく、地域を知ることにも繋がっている。

「修了式のプラン発表前に3回の練習があります。そのときに一人一人プランを発表します。そのときに金融公庫の方がフィードバック、コメントしてくださいます。ビジネスプランの検討段階から伴走支援していただけることで、スムースな融資にもつながっている」と入口さん。

そして修了式へと望む。

修了式で塾生が、それぞれの感想を述べる。右右端が金岡省吾教授

塾生の発表に感想が寄せられる。マイクを持つのは、塾講師も務めた多田稔子さん

塾から地元高校や熊本県の自治体にも広がる

回を重ねるなかで、熊本大学と自治体の連携が生まれ、2021年、田辺市、富山県南砺市、石川県小松市を含む熊本県内では、5市+1地域(阿蘇DC)が塾を開催することとなり、塾の創設からかかわっていた田辺市役所の鍋屋安則さんが熊本大学に出向。ノウハウの移転を行うとともに、「たなべ未来創造塾」の塾生からもオンラインで、熊本の塾に参加しているメンバーもいる。さらに今年度から、商工会の青年部でも、いくつかで進められる。

また塾で派生したものに「たなべプチ起業塾」がある。これは主に主婦などの女性を対象としたもので、空いた時間を利用して、女性の社会活動のきっかけになればと始まったもの。20代から60代まで10名。講義は2時間で夜7時から9時まで。6回講座で受講料は3000円。金岡省吾教授も講義を行うが、中心になっているのは、たなべ未来創造塾の修了生たちだ。ここから飲食店を始めたり、オリジナルクラフトをマルシェに販売したりという実践も生まれている。

回を重ねるなかで、熊本大学と自治体の連携が生まれ、2021年、田辺市、富山県南砺市、石川県小松市を含む熊本県内では、5市+1地域(阿蘇DC)が塾を開催することとなり、塾の創設からかかわっていた田辺市役所の鍋屋安則さんが熊本大学に出向。ノウハウの移転を行うとともに、「たなべ未来創造塾」の塾生からもオンラインで、熊本の塾に参加しているメンバーもいる。さらに今年度から、商工会の青年部でも、いくつかで進められる。

また塾で派生したものに「たなべプチ起業塾」がある。これは主に主婦などの女性を対象としたもので、空いた時間を利用して、女性の社会活動のきっかけになればと始まったもの。20代から60代まで10名。講義は2時間で夜7時から9時まで。6回講座で受講料は3000円。金岡省吾教授も講義を行うが、中心になっているのは、たなべ未来創造塾の修了生たちだ。ここから飲食店を始めたり、オリジナルクラフトをマルシェに販売したりという実践も生まれている。

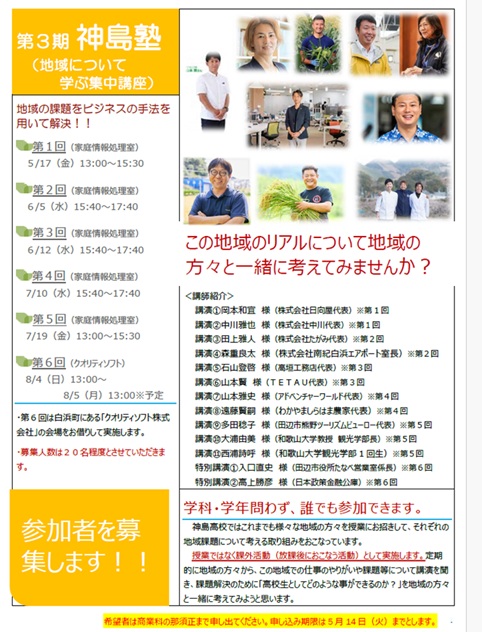

さらに地元の和歌山県立神島高等学校で、2022年「神島塾」が生まれた。「たなべ未来創造塾」には、1回目から担当教諭の那須正樹さんと学生たちが参加し、学生たちの取り組みも紹介されてきた。そこから発展し「神島塾」がたちあがり、校内で、参加希望の学生が集まり、地域課題から、新たな事業プランを創造する活動が生まれた。参加者は約30名。実際に、学生たちから地元業者のサポートで「梅あられ」と梅酢の焼き鳥用調味料の商品ができ販売もされるようになった。

塾を担当するのは、田辺市「たなべ営業室」。7名が配置されている。室長1名、塾担当4名、移住担当2名。都市との交流事業やシティプロモーションも手掛けている。

総予算は300万円。8期までは、国の地方創生予算があてられ、そのあとは市独自の予算を組んでいる。

すぐれているのは、これまでの塾のなりたちの経過、背景、受講生の経歴、成果などが、すべてまとめられてホームページで公開されており、人・仕事が共有化されるようになっていることだ。

塾を担当するのは、田辺市「たなべ営業室」。7名が配置されている。室長1名、塾担当4名、移住担当2名。都市との交流事業やシティプロモーションも手掛けている。

総予算は300万円。8期までは、国の地方創生予算があてられ、そのあとは市独自の予算を組んでいる。

すぐれているのは、これまでの塾のなりたちの経過、背景、受講生の経歴、成果などが、すべてまとめられてホームページで公開されており、人・仕事が共有化されるようになっていることだ。

塾の始まりは2年の準備期間。市職員が中心となり立ち上げる

そもそも塾が始まったのは、市が合併10周年を迎え、今後の市を考えると人口減、高齢化、遊休地の拡大が目に見えている。これから公共事業や大手企業の誘致もないだろう。それでは地域の若い世代のスモールビジネスを形にしようということから始まった。

そもそも塾が始まったのは、市が合併10周年を迎え、今後の市を考えると人口減、高齢化、遊休地の拡大が目に見えている。これから公共事業や大手企業の誘致もないだろう。それでは地域の若い世代のスモールビジネスを形にしようということから始まった。

塾の目的を語る鍋屋安則さん

「田辺市は合併10周年で大きな節目を迎える。そこで、一つは、首都圏を中心としたプロモーション。もう一つは、次の10年を見据えた戦略ビジョン・戦略プランを作っていこうとなった。地域に住み続けるためには、なにが必要かを考えるなかで、いちばん問題になっているのは人口減少。2040年には今の7割まで下がる。このままではエリアによっては住まないところも出てくる。経済構造をみると建設業と小売業の割合が高い。その一方で、外貨を稼げる製造業が非常に低い。内需に依存した経済構造で、人口が減ると田辺市の経済に大きいダメージを与える。そのため、交流人口の増加をさせて地域外から人を呼び込もう。地域経済の活性化、外貨を獲得しよう。できるだけ地域でお金を回していこうと、こういったことにチャレンジしていこうと始まった」

そう語るのは、「たなべ未来創造塾」の立ち上げを担当した田辺市企画部 たなべ営業室の鍋屋安則さんだ。

そう語るのは、「たなべ未来創造塾」の立ち上げを担当した田辺市企画部 たなべ営業室の鍋屋安則さんだ。

塾の開講には2年間の準備をかけ富山大学と提携された。なぜ富山大学だったのか。

今後のビジョンづくりを真砂充敏田辺市長に相談された池田正弘田辺市副市長(当時)が関係者に尋ね、そこから紹介されたのが富山大学地域連携戦略室長・金岡省吾教授。富山大学では魚津市で6期、高岡市で4期の地域の事業者を主体とした塾が開催され成果を上げていた。そこで、担当の鍋屋さんが、2年間、富山大学と現地に通い、また金岡教授にも田辺市に来てもらい計画が練られた。富山大学になったのは、「外部の目線で田辺市を客観的評価をしてもらおう」(池田田辺市副市長)との狙いからだ。

「金岡教授と出会い、いろいろ検討しながら計画を立てていった。その結果、地域イノベーター(革新者。新しい動きを作る人)をいかに作っていくか、それに尽きるのではないかと気づいた。社会状況を見ると人口増加をしていたときは、道路建設、企業誘致、港湾整備など行政主導で行われてきた。人口減少に転じた今、方向転換が必要。これからは民間主体のローカルイノベーション、ソーシャルビジネスなどが、地方創生の突破口となる。そこからたなべ未来創造塾を具体化していった」(鍋屋さん)

塾には、2年もの準備期間をもうけて、周到に練られていたことがわかる。

今後のビジョンづくりを真砂充敏田辺市長に相談された池田正弘田辺市副市長(当時)が関係者に尋ね、そこから紹介されたのが富山大学地域連携戦略室長・金岡省吾教授。富山大学では魚津市で6期、高岡市で4期の地域の事業者を主体とした塾が開催され成果を上げていた。そこで、担当の鍋屋さんが、2年間、富山大学と現地に通い、また金岡教授にも田辺市に来てもらい計画が練られた。富山大学になったのは、「外部の目線で田辺市を客観的評価をしてもらおう」(池田田辺市副市長)との狙いからだ。

「金岡教授と出会い、いろいろ検討しながら計画を立てていった。その結果、地域イノベーター(革新者。新しい動きを作る人)をいかに作っていくか、それに尽きるのではないかと気づいた。社会状況を見ると人口増加をしていたときは、道路建設、企業誘致、港湾整備など行政主導で行われてきた。人口減少に転じた今、方向転換が必要。これからは民間主体のローカルイノベーション、ソーシャルビジネスなどが、地方創生の突破口となる。そこからたなべ未来創造塾を具体化していった」(鍋屋さん)

塾には、2年もの準備期間をもうけて、周到に練られていたことがわかる。

住み続けるためにビジネスと地域づくりの両立を目指す

「地域課題として空き店舗、空き家、担い手不足などがある。だが、一方で、世界遺産、ミカン、梅、熊野古道など強みとなる資源は多くある。これらをどうニーズに結ぶか。ボランティアではなくお金に換えていこう。住み続けるために、ビジネスと地域づくりを両立していこう。大きなビジネスは難しいかもしれない。しかし地域に根差した小さいビジネスをたくさん創ることは可能かもしれない。それを創ることができればそれぞれがつながって地域の大きな力となるのではないか。

金岡教授が言われたのが、

1・第3者が作ったプロジェクトでは人は動かない。自分たちで考える。

2・世の中がどう変わっているのか。きちんと把握しましょう。

3・いろんな事例があるので、それらを参考にしよう。

講師になってもらった日本能率協会総合研究所からいろんなデータをだしてもらった。これらをベースにどうやったら自分たちが生き残れるのかを話ました」(鍋屋さん)

国が地方創生法を2014年に定めた。事業の創出、若者の定住など、地域の持続的な仕組みを作るように求めたものだ。人口減、高齢者の増加にともない、労働人口の激減、空き家の増加などが始まり、それに対応しなければ、将来の多くの地域の運営が難しくなるからだ。どの自治体も地方版総合戦略「まち・ひと・しごと総合戦略」を策定し未来のまちづくりに取り組んでいる。そんななかでトップモデルと思われるのが和歌山県田辺市。人材教育に焦点をあて力を入れている。地域課題を明確にし将来ビジョンを地域に沿った形で具体化し取り組んでいる。

今後の地方創生には、人材育成と支援は不可欠。新たなモノを作るのではなく、ある人材・資源を上手く組み合わせた「たなべ未来創造塾」は、優れた活動といえるだろう。

「地域課題として空き店舗、空き家、担い手不足などがある。だが、一方で、世界遺産、ミカン、梅、熊野古道など強みとなる資源は多くある。これらをどうニーズに結ぶか。ボランティアではなくお金に換えていこう。住み続けるために、ビジネスと地域づくりを両立していこう。大きなビジネスは難しいかもしれない。しかし地域に根差した小さいビジネスをたくさん創ることは可能かもしれない。それを創ることができればそれぞれがつながって地域の大きな力となるのではないか。

金岡教授が言われたのが、

1・第3者が作ったプロジェクトでは人は動かない。自分たちで考える。

2・世の中がどう変わっているのか。きちんと把握しましょう。

3・いろんな事例があるので、それらを参考にしよう。

講師になってもらった日本能率協会総合研究所からいろんなデータをだしてもらった。これらをベースにどうやったら自分たちが生き残れるのかを話ました」(鍋屋さん)

国が地方創生法を2014年に定めた。事業の創出、若者の定住など、地域の持続的な仕組みを作るように求めたものだ。人口減、高齢者の増加にともない、労働人口の激減、空き家の増加などが始まり、それに対応しなければ、将来の多くの地域の運営が難しくなるからだ。どの自治体も地方版総合戦略「まち・ひと・しごと総合戦略」を策定し未来のまちづくりに取り組んでいる。そんななかでトップモデルと思われるのが和歌山県田辺市。人材教育に焦点をあて力を入れている。地域課題を明確にし将来ビジョンを地域に沿った形で具体化し取り組んでいる。

今後の地方創生には、人材育成と支援は不可欠。新たなモノを作るのではなく、ある人材・資源を上手く組み合わせた「たなべ未来創造塾」は、優れた活動といえるだろう。

9期生の塾生。それぞれがオリジナルのポスタープレゼンを手にしている。