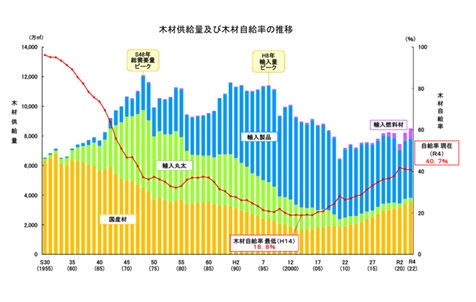

林野庁は、令和4年(2022年)の木材需給に関するデータを集約・整理した「令和4年木材需給表」によると、令和4年(2022年)の木材自給率は40.7%。

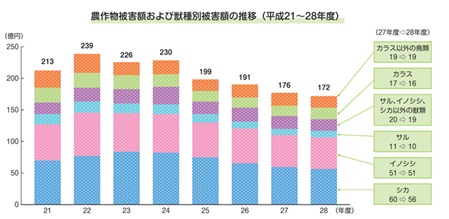

鳥獣被害も多い 被害額 156億円。

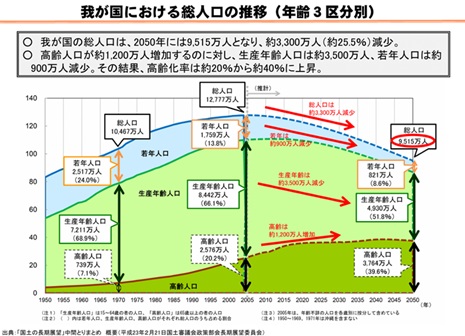

そもそも、国全体の人口が減っています。

我が国の総人口は、2050 年には 9,515 万人となり、約 3,300 万人(約 25.5%)減少。

全国で人口が激減し高齢化がすすむ。高齢化率は約 20%から約 40%に上昇。

■(参考)我が国における総人口の長期的推移

我が国の総人口は、2050 年には 9,515 万人となり、約 3,300 万人(約 25.5%)減少。

全国で人口が激減し高齢化がすすむ。高齢化率は約 20%から約 40%に上昇。

■(参考)我が国における総人口の長期的推移

現場では新たなイノベーションが起きている

しかし、みんなが手をこまねいているわけではありません。現場では新しいイノベーションが次々に起こり若い世代の人たちの新たな農業創造が各地で起こっています。

日本の農業の未来を紹介し日本未来ビジョンを描く農業の新しい活動を現場から紹介します。

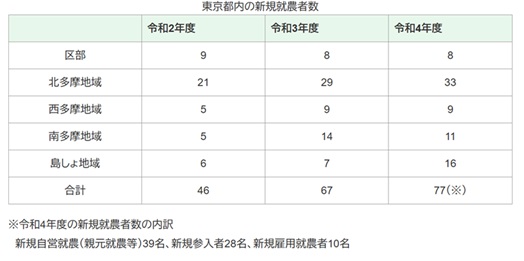

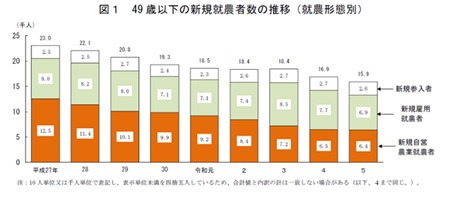

ここ10年で農業を仕事にした人は毎年約5万人。49歳以下の人は毎年 2 万人近くが農業の仕事に就いています。東京都でも毎年50人から 70 人が農業を始めています。

■農林水産省 令和5年新規就農者調査結果

しかし、みんなが手をこまねいているわけではありません。現場では新しいイノベーションが次々に起こり若い世代の人たちの新たな農業創造が各地で起こっています。

日本の農業の未来を紹介し日本未来ビジョンを描く農業の新しい活動を現場から紹介します。

ここ10年で農業を仕事にした人は毎年約5万人。49歳以下の人は毎年 2 万人近くが農業の仕事に就いています。東京都でも毎年50人から 70 人が農業を始めています。

■農林水産省 令和5年新規就農者調査結果

背景には国の農林水産省イノベーション政策、農泊推進事業、新規就農支援を予算化させたこと。新規就農相談ができる「全国新規就農相談センター」(一般社団法人全国農業会議所)、農業法人の集まり「公益社団法人日本農業法人協会」などの団体と受け皿の農業法人があること。各自治体の相談窓口、国の支援事業や受け入れも充実してきていることがあげられます。国が支援するインターシップ制度もあり、2 日間から 6 週間無料体験ができます。

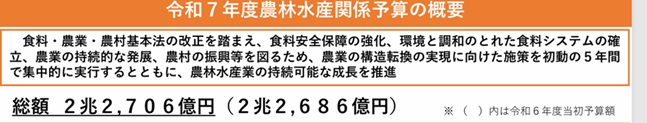

農業は新しいイノベーションへの支援予算が組まれています。

農林水産省予算には農業・観光・体験・古民家活用・ツーリングなど地域全体で経済を作る「農山漁村振興交付金」という予算があります。

農林水産省予算には農業・観光・体験・古民家活用・ツーリングなど地域全体で経済を作る「農山漁村振興交付金」という予算があります。

農業法人が台頭・農業での独立支援や就職の場も創る

多くの農家が法人化し農業経営の基盤を作り、若い人の農業での独立支援や就職としての受け入れ体制を作ってきています。

農業は起業する・跡を継ぐのほかに農業法人に就職する方法があります。

農業法人協会での案内と求人情報もされています。

■公益社団法人日本農業法人協会

多くの農家が法人化し農業経営の基盤を作り、若い人の農業での独立支援や就職としての受け入れ体制を作ってきています。

農業は起業する・跡を継ぐのほかに農業法人に就職する方法があります。

農業法人協会での案内と求人情報もされています。

■公益社団法人日本農業法人協会

農業法人では大型ハウス、大規模農場、レストラン、農産物直売所、商品開発、通販部門、体験教室、宿泊施設などを持つ所もあります。企業化した農業法人には毎年の 49 歳以下の約7000名が就職しています。つまり地方で就職の農業もあるわけです。

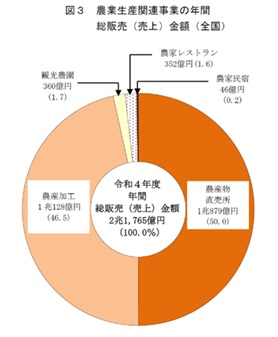

農産物直売所は 1兆879 億円で前年度に比べ 4.0%増加、農産加工は 1 兆 128 億円で前年度に比べ 6.2%増加 。

■農林水産省 令和4年度6次産業化総合調査結果

農産物直売所は 1兆879 億円で前年度に比べ 4.0%増加、農産加工は 1 兆 128 億円で前年度に比べ 6.2%増加 。

■農林水産省 令和4年度6次産業化総合調査結果

また農家を宿泊施設に泊まって体験という農家民泊も増え国も支援しています。全国621地域へと広がり宿泊施設は約3800軒があり、インバウンドに繋がる事例も多く出ています。海外の人や若者に支持される農村の新たなスタイルになっています。

農家宿泊という観光スタイルもある「農泊推進事業」を農林水産省と観光庁が推進

■農林水産省 令和6年度農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策 農泊推進型)のうち広域ネットワーク推進事業(全国事業)の公募について

農家宿泊という観光スタイルもある「農泊推進事業」を農林水産省と観光庁が推進

■農林水産省 令和6年度農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策 農泊推進型)のうち広域ネットワーク推進事業(全国事業)の公募について

UIターンの若い人古民家と農業を組み合わせゲストハウスを運営する形も多く出ています。

農業経営体のうち、2020年の個人経営体は 103万7千経営体で、5 年前に比べ 30万 3千経営体(22.6%)減少していますが、団体経営体は 3万8千経営体で1千経営体(2.8%)増加しています(2020年農林業センサス)。

続きは次号。

農業経営体のうち、2020年の個人経営体は 103万7千経営体で、5 年前に比べ 30万 3千経営体(22.6%)減少していますが、団体経営体は 3万8千経営体で1千経営体(2.8%)増加しています(2020年農林業センサス)。

続きは次号。